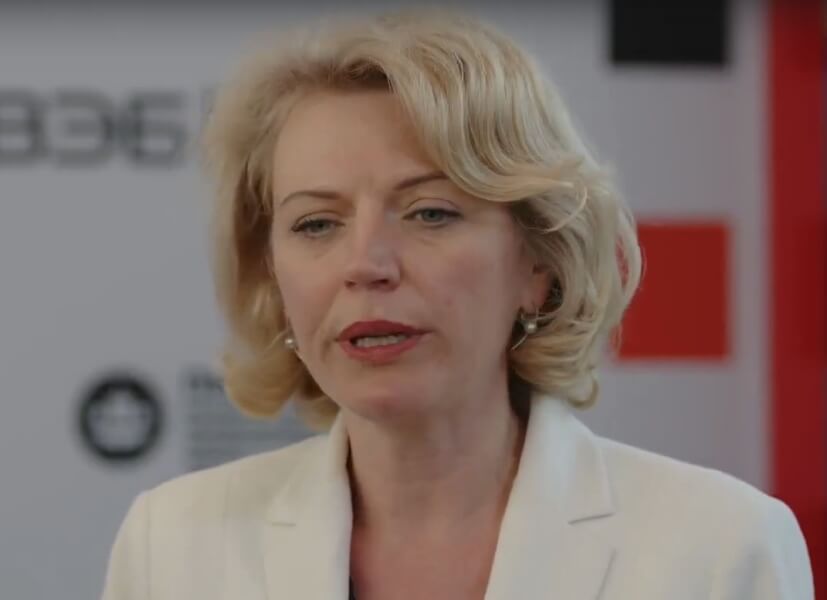

Аудитор Счетной палаты о темпах обновления коммунальной инфраструктуры

Повышение тарифов — важное, но не единственное условие для эффективного обновления ЖКХ в России. Об этом в интервью «Эксперту» рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. По ее мнению, для намеченной модернизации коммунальных сетей до 2030 г. нужно больше внебюджетных источников финансирования. Запланированные на это 4,5 трлн руб. бюджетных и внебюджетных средств аудитор считает достаточными для обеспечения первоочередных мер по обновлению «железа» без учета затрат на цифровизацию отрасли.

— С 1 июля тарифы ЖКХ проиндексированы почти на 12% в зависимости от региона. С чем это связано? С износом сетей?

— Это связано и с износом сетей, и с общим ростом расходов, ростом себестоимости производства коммунальных услуг. Были годы, в которые индекс платы граждан не рос, поэтому иногда приходится принимать такие решения и «догонять». По тем регионам, где реализуются крупные проекты модернизации инфраструктуры, индекс выше. А там, где это больше связано с общими экономическими параметрами и себестоимостью — ниже. И это не значит, что этим регионам на следующем шаге [модернизации ЖКХ] не придется сделать то же самое.

— Поможет ли высокий тариф хотя бы частично обновить инфраструктуру?

— Это одно из условий. Мы не можем сказать, что если будет исключительным повышение тарифа, то через три года будет обновлена инфраструктура. Мы должны понимать, что практически все инфраструктурные комплексы, которые относятся к так называемым локальным монополиям, — теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, — модернизировались последние 20 лет очень низкими темпами. Несмотря на то, что были [соответствующие] государственные программы и некоторые регионы уделяли этому повышенное внимание. Но если мы смотрим на общие цифры, темпы замены сетей гораздо ниже, чем они должны быть. В Стратегии строительства и развития ЖКХ к 2030 г. они должны быть не менее 5% [коммунальных сетей в год]. По факту темпы замены гораздо ниже.

Тариф является важным, базовым условием. Но не единственным. Мы должны понимать, что необходимо комплексно модернизировать коммунальную инфраструктуру на основании современных технологических решений. Это должна быть не только перекладка труб, но и формирование системы, в которую входят и оснащение приборами учета, и цифровизация других элементов, чтобы сразу же формировать систему не под потребление вчерашнего дня, а под потребление хотя бы сегодняшнего. Много нюансов, которые при реализации данных проектов необходимо учитывать [для того], чтобы деньги, полученные от повышения тарифов, не были неэффективно потрачены.

— Видите ли вы риски захвата сферы концессий отдельными игроками? И нужен ли антимонопольный «фильтр» на лимит доли рынка для одного концессионера в регионе?

— До этого еще очень далеко. Сейчас хорошие концессии, то есть настоящие, составляют очень маленькую долю от всего объема реализуемых концессий — порядка 10%. Все остальные мы называем псевдоконцессиями.

— В чем суть таких псевдоконцессий?

— В них минимальные инвестиции [со стороны частного капитала], либо их нет совсем. 60% концессионных соглашений в коммунальном секторе — с инвестициями меньше 10 млн руб. Это аренда, эксплуатация, но не концессия в классическом ее понимании: когда бизнес берет инфраструктуру, модернизирует ее, эксплуатирует и возвращает [таким образом] свои деньги. В связи с тарифной политикой у нас просто не развиты условия для настоящих концессий. До того, как у нас появится потенциальная монопольная составляющая, еще очень далеко.

А рынок действительно надо скорее оздоравливать. Чтобы игроков в секторе водоснабжения было не два с половиной, а больше. Чтобы они могли реализовывать инвестиционные проекты, а не просто эксплуатировать [коммунальную инфраструктуру].

— С этого года государство ужесточает контроль за концессиями в сфере ЖКХ. В частности, к концессионерам будут предъявлять специальные требования. Что это за требования? И считаете ли вы эту меру контроля достаточной?

— Это, скорее, не контроль, а требование при заключении концессионного соглашения — иметь опыт работы и эксплуатации инфраструктуры в 2-3 года в зависимости от количества жителей в населенном пункте. С одной стороны, это очень хорошая мера — мы всегда говорили, что квалификационные требования нужны. С другой — у нас масса псевдоконцессий, созданных в 2014-2016 гг. И они легко пройдут этот фильтр. Нужно смотреть, как будет работать этот нормативный акт, и дополнять его требованиями о том, чтобы у этой организации была необходимая техника, возможность привлечь инвестиции и т.д.

— Сфера ЖКХ для государства — традиционно убыточная. Как вы считаете, есть ли такая модель, при которой эта сфера могла бы если не стать прибыльной, то хотя бы выйти на самоокупаемость?

— Всегда кажется, что это (сфера ЖКХ. — «Эксперт») — бездонная яма. Если мы говорим про локальные монополии, то всё зависит от объема рынка. Сектор ЖКХ не убыточный — он сложный и балансируемый на грани [безубыточности]. Хороший пример — концессионные, или акционерные, предприятия, которыми владеет муниципалитет, где качество управления высокое.

Конечно, для тотальной модернизации необходимы дополнительные источники [средств]. Проблемы начинаются как раз в небольших городах, где отсутствует, например, инвестиционный процесс. <...> Есть регионы, которые за счет крупных концессионеров начинают развивать малые города, забирая объекты водоснабжения в концессию. Причем это могут быть концессионеры, которые принадлежат региону. Есть те, кто привлекает крупных частных концессионеров в свои города, например Свердловская область.

У нас очень большая страна, с очень разными условиями [для ведения бизнеса]. Сказать, что одна модель будет одинакова и прекрасна для всех, нельзя. Должен быть набор типовых моделей. И конечно, государство должно оказывать поддержку тем, кто пытается вывести этот сектор на высокие показатели эффективности, существенно сократив издержки. Я знаю случаи, когда концессионеры существенным образом сокращали затраты на электроэнергию — до 30% — и гасили за счет этого долги, накопленные муниципальными предприятиями. Вот такие механизмы и методы нужно «типизировать» и продвигать.

— Правительство намерено направить на обновление инфраструктуры ЖКХ 4,5 трлн руб. до 2030 г. Есть ли у Счетной палаты оценки этих расходов? В какую сумму оценивается общая потребность систем ЖКХ в реновации по всей стране?

— [Замечу, что] 4,5 трлн руб. — это включая внебюджетные источники. Это не только бюджетное финансирование. Есть средства федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Есть часть [инвестиций], которая пойдет от списания кредитов регионов. Есть планируемые казначейские инфраструктурные кредиты, до 50% которых тоже могут направляться на ЖКХ. Но всё равно нужны и внебюджетные источники. До 2030 г. эти средства позволят реализовать первоочередные мероприятия, которые необходимы сектору, чтобы снизить существенный износ [сетей ЖКХ].

Когда мы говорим о дальнейшем развитии [сферы ЖКХ], то эти суммы, конечно, могут быть гораздо больше. Если говорить про цифровизацию коммунального хозяйства, то там порядок сумм совершенно другой. А без него мы никогда не достигнем оценки того, правильно ли было реализовано [то или иное] решение или нет. Не буду называть компании, которые вложились в городах-миллионниках в полную цифровизацию сектора, но речь там идет о миллиардных вложениях.

Если говорить только про «железо», то да — на первоочередные меры 4,5 трлн руб. хватит. Но если мы говорим о комплексе [мер по развитию ЖКХ в стране], то эта сумма до 2030 г. выглядит такой... Но нам бы и ее освоить, потому что с технологиями, со строительными организациями тоже не всё просто.